Hirntumor-Operationen sicherer machen: Welches Verfahren zur Nervenwasserableitung macht in welcher individuellen Tumorkonfiguration zu welchem Zeitpunkt Sinn?

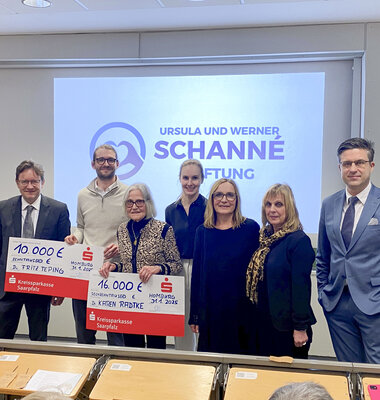

Im geplanten Forschungsprojekt von Oberarzt Dr. Fritz Teping, das nun mit 10.000 Euro von der Ursula und Werner Schanné Stiftung gefördert wird, geht um eine Fragestellung in der operativen Neurochirurgie von kindlichen Hirntumoren. Zielsetzung ist es, Hirntumor-Operationen sicherer zu machen und Komplikationen zu minimieren.

Hirntumore machen ca. 24 Prozent der Tumore im Kindesalter aus, bei den 10- bis 14-jährigen Betroffenen sogar 25 Prozent; damit sind kindliche Hirntumore häufiger als Leukämie in dieser Altersklasse.Tumore in der hinteren Schädelgrube, in direkter Nähe oder sogar unmittelbar im Nervenwasserabflussweg, sind mit 60 bis 70 Prozent die häufigsten Hirntumore bei Kindern und Jugendlichen. „Fast immer ist die endoskopische Operation der erste Schritt, es ist jeweils eine komplexe, individuelle OP-Planung notwendig“, erklärt Dr. Teping. Mithilfe des Endoskops wird zunächst ein Zugang geschaffen, ein kleines Loch, damit das Nervenwasser abfließen kann und der Druck gemindert wird. „Das Endoskop sicher innerhalb des Ventrikelsystems zu bewegen, setzt Erfahrung und Know-how voraus“, sagt Dr. Teping, der bereits seit 2016 in Homburg tätig ist und schon viele Patientinnen und Patienten operiert hat. „Jedoch birgt jede noch so genau geplante Hirntumor-Operation ein gewisses Restrisiko an Komplikationen, die durch Nervenwasserstau, die Entwicklung von Nervenwasserfisteln und damit Druck auf die OP-Nähte oder durch Luftansammlungen innerhalb des Nervenwassersystems auftreten können“, erläutert Dr. Teping. In seinem aktuellen Forschungsprojekt geht der geschäftsführende Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie des UKS daher der Frage nach, welches Verfahren zur Nervenwasserableitung in welcher individuellen Tumorkonfiguration zu welchem Zeitpunkt Sinn macht.

„Es gibt mehrere Optionen, diese Komplikationen zu minimieren. Wir möchten herausfinden, in welchen Fällen und Konstellationen welches Verfahren am besten geeignet ist“, so Dr. Teping. Er wird nun eine Datenbank mit allen Hirntumor-Operationen des UKS und den dazugehörigen Parametern anlegen, so dass statistische Analysen möglich sind.

Diese Datenbank könnte weiterhin interdisziplinär zusammen mit anderen Fachkliniken genutzt und erweitert werden, z.B. in Zusammenarbeit mit der Kinderonkologie oder der Strahlentherapie. Es könnte zudem eine Gewebsdatenbank angedockt werden, um pathologische Daten, Subklassifizierungen und molekulargenetische Parameter zu integrieren. Aus diesem umfänglichen Erfahrungs- und Datenschatz sollen dann spezifische Erkenntnisse gewonnen werden, um die für den jeweiligen Patienten beste Operationsmethode und Therapieplanung auszuwählen. Denkbar wäre auch die Erweiterung um neuro-kognitive oder sozio-emotionale Parameter, um die Lebensqualität der betroffenen Kinder und ihrer Familien abzubilden.

Muster in Bildern erkennen: Bessere Diagnostik mithilfe der konfokalen Laserendomikroskopie

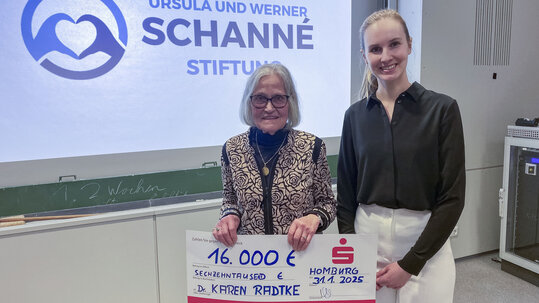

Dr. Karen Radtke, Assistenzärztin in der Klinik für Neurochirurgie des UKS, ist seit drei Jahren klinisch tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die chirurgische Onkologie. Auch sie möchte sich näher mit der Auswertung und dem Vergleich von Daten – in diesem Fall von Bild-Daten – befassen. Sie erhielt nun für ihr Forschungsvorhaben 16.000 Euro von der Ursula und Werner Schanné Stiftung. Dr. Radtke widmet sich den bildgebenden Verfahren in der Tumorchirurgie, speziell derkonfokalen Laserendomikroskopie bei kindlichen Hirntumoren.

„Wir untersuchen Hirntumore mithilfe eines Endoskops, einem dünnen Schlauch, in dem ganz vorne ein konfokales Lasermikroskop integriert ist. Die punktförmige Lichtquelle ermöglicht hochauflösende Echtzeit-Gewebeaufnahmen während der OP. Das konfokale Bild hat einen Durchmesser von 300 Mikrometern, mit dem wir auch verschiedene Schichten darstellen können“, erläutert Dr. Radtke. Damit soll der Operateur gesundes Hirngewebe von Tumorgewebe unterscheiden können, auch gutartige Tumore können von bösartigen Tumoren unterschieden werden. Diese Echtzeit-Diagnostik, die zudem den Vorteil hat, dass kein Fluoreszenzfarbstoff benötigt wird, soll nun mit herkömmlichen histologischen Schnittbildern von Tumorproben verglichen werden. Dazu wird Dr. Radtke mit dem Institut für Neuropathologie des UKS zusammenarbeiten.

Ziel ist eine neue Studie mit ca. 20 Patientinnen und Patienten im Jahr 2025. Es ist die erste Arbeit, die die beiden bildgebenden Verfahren systematisch und grundlegend bei kindlichen Hirntumoren untersucht. Durch den Vergleich eröffnen sich neue Erkenntnisse und Möglichkeiten der Diagnostik im operativen Vorgehen. „Möglicherweise lassen sich auch bestimmte Muster wiedererkennen, die Aufschluss über die Art des Tumors geben und die Hinweise für eine individualisierte Therapie geben könnten“, sagt Dr. Radtke, die mit der aktuellen Studie an ihre Doktorarbeit anschließt, welche sie mit Auszeichnung vorgelegt hatte. Der Ansatz der Mustererkennung eignet sich ideal für den Einsatz Künstlicher Intelligenz. „Die KI kann uns dabei helfen, solche Muster zu erkennen, die uns gar nicht auffallen oder an die wir selbst vielleicht gar nicht denken, welche aber bedeutsam für die Tumordiagnostik oder -therapie sein könnten“, schließt Dr. Radtke.

Die Ursula und Werner Schanné Stiftung

Die Ursula und Werner Schanné-Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Erforschung seltener Krankheiten einsetzt. Die Stiftung wurde im Jahr 2023 von Ursula Schanné eingerichtet. Hinter der Stiftung stehen zwei bewegende Schicksale: Ihr Ehemann Werner Schanné verstarb im Jahr 1971 im Alter von 32 Jahren an einer unbekannten und unerforschten Krankheit. Als Frau Schanné im Jahr 2018 von der Krankheitsgeschichte von Björn Mertz erfuhr, ein junger Mann, der mit 24 Jahren an einem sehr seltenen Hirntumor verstorben ist, entschloss sie sich, die Forschung an solchen Krankheiten zu unterstützen. Im Vorstand der Stiftung engagieren sich nun Prof. Dr. rer. nat. Steffi Urbschat, Forschungsleiterin Molekulargenetik & Zellkultur in der Klinik für Neurochirurgie des UKS, und Petra Mertz, die Mutter des verstorbenen Björn Mertz, sowie Rechtsanwalt Andreas Abel als Vorsitzender.

Möchten auch Sie die Hirntumor-Forschung unterstützen?

Weitere Informationen zur Stiftung erhalten Sie unter:

www.schanne-stiftung.de bzw. mail☞ Bitte fügen Sie an dieser Stelle ein @ ein ☜schanne-stiftung☞ Bitte fügen Sie an dieser Stelle einen Punkt ein ☜de